自20世纪80年代以来,中国法医司法鉴定领域经历了翻天覆地的变革。作为司法鉴定‘国家队’的重要组成部分,法医司法鉴定不仅见证了科技的飞速发展,更在维护司法公正、保障社会公平中发挥着不可替代的作用。

40年前,法医鉴定主要依赖传统的解剖学和病理学手段,设备简陋、技术落后。鉴定过程往往耗时漫长,且准确性有限。例如,在DNA技术尚未普及的年代,个体识别和亲子鉴定主要依靠血型分析,其精确度远不如现代分子生物学方法。这一时期,法医工作者更多依靠经验和直观判断,面对复杂案件时常感力不从心。

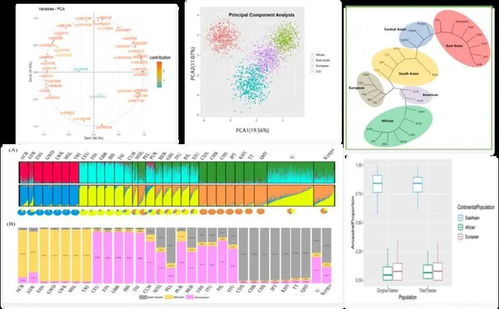

随着改革开放的深入,法医司法鉴定逐步迈向现代化。上世纪90年代,DNA鉴定技术的引入成为转折点。通过建立标准化实验室和引进先进仪器,法医鉴定从定性走向定量,精度大幅提升。例如,在重大刑事案件中,DNA证据已成为锁定嫌疑人的关键工具。同时,毒物分析、创伤鉴定等分支领域也借助色谱、质谱等技术实现突破,为司法审判提供更可靠的科学依据。

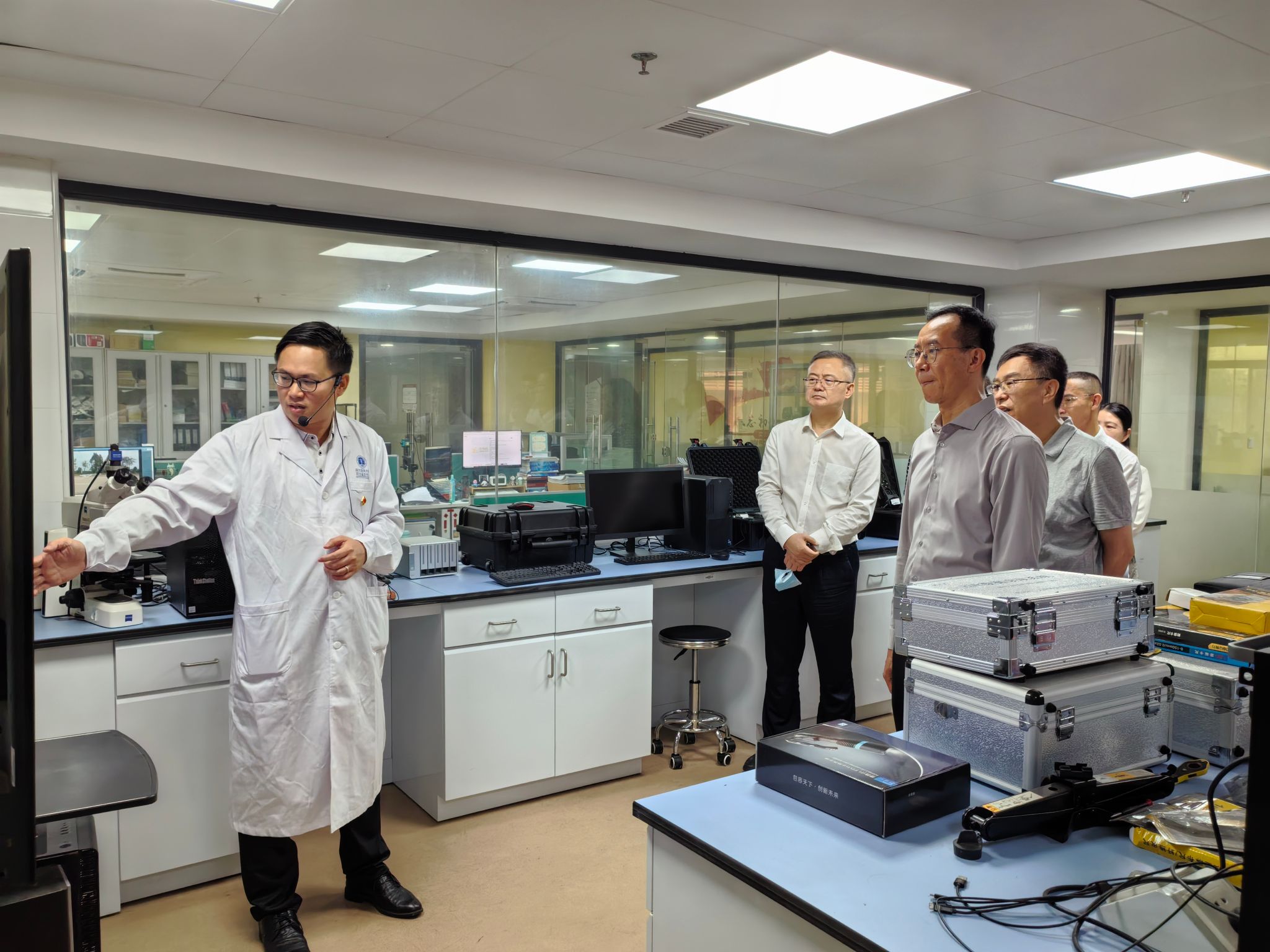

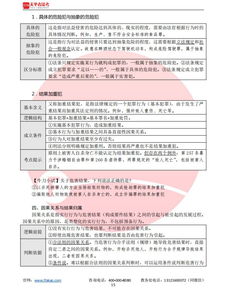

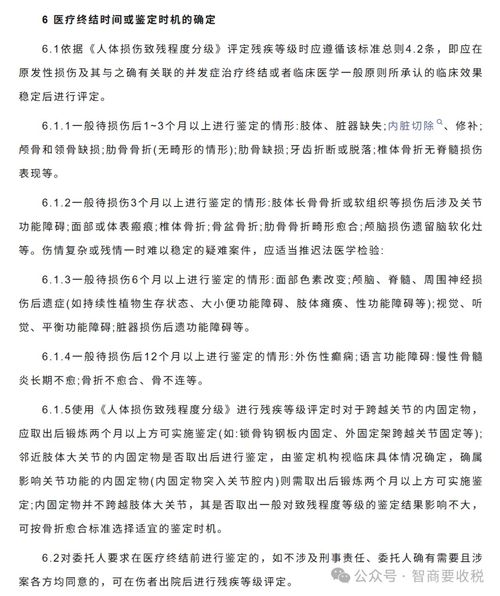

进入21世纪,法医司法鉴定迎来智能化与多学科融合的新阶段。影像学、人工智能和大数据技术的应用,让虚拟解剖、数字重建成为可能。以交通事故鉴定为例,通过3D扫描技术,法医可以精准还原现场,分析损伤机制。国家层面加强规范化建设,出台《司法鉴定程序通则》等法规,推动鉴定机构走向专业化和标准化。‘国家队’中的顶尖机构,如公安部物证鉴定中心,更在国际合作中展示中国法医的软实力。

挑战依然存在。人才短缺、地区发展不均衡、伦理争议等问题亟待解决。未来,法医司法鉴定需进一步融合前沿科技,如基因编辑伦理研究、远程鉴定技术开发,并加强公众科普,提升社会信任度。

回首40年,法医司法鉴定的沧桑巨变,不仅体现在技术飞跃,更折射出法治建设的进步。这支‘国家队’正以科学之光,照亮正义之路,守护着每一起案件背后的真相。